10月17日(土)開催の第6回高専ハカセ塾八代キャンパス会場では、「魚とえびの解剖」を実施しました。

講義及び実習の指導は、生産システム工学系BCグループの吉永先生が担当しました。まず、魚の解剖では、お店でも目にするタイ、スズキ、アジ等の解剖を行い、えらや内臓の観察を行いました。次に、えびの解剖では、外観・頭部・腹部などの観察を行い、魚とえびの内臓の違い等を調べました。今回の実習では、グループで魚類と甲殻類の解剖を行いながら、体のつくりをじっくり観察し、2つの違いを話し合い、魚類と甲殻類の体の構造の違いを学習しました。

実習後には、3名の社会人メンターの指導の下、各自の自由研究の実験や研究の進め方について話し合いました。

投稿者: Tanaka

第5回熊本高専八代キャンパス会場(R2)

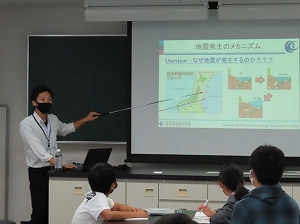

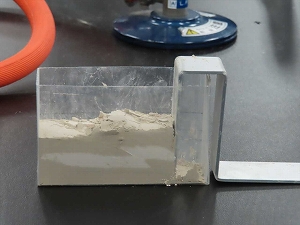

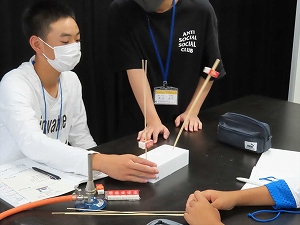

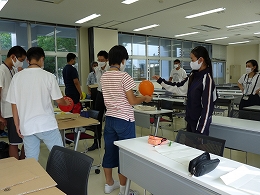

10月10日(土)開催の第5回高専ハカセ塾八代キャンパス会場では、「液状化の実験」を実施しました。

講義及び実験の指導は、生産システム工学系ACグループの脇中先生と研究室のメンバーが担当しました。自己紹介を使ったゲームによるアイスブレーキングの後に、まずは、地震のメカニズムについて学習し、2種類の土を利用した断層模型の実験を行いました。次に、震度とマグニチュードについて学習した後、竹ひごと消しゴムを使った一軒家と高層マンションの揺れを比較する建物の揺れ実験を行いました。最後に、地震による液状化現象のメカニズムを学習し、水槽による液状化の実験やペットボトルを利用した液状化の教材を作りました。

実験講座後には、3名の社会人メンターの指導の下、各自の自由研究について個別に話しながら、今後の研究に進め方について確認しました。

第4回有明高専会場(R2)

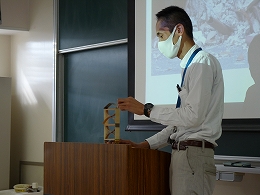

10月10日(土)13:30~16:30「地震について」「研究の進め方」

前半は、なぜ地震が起こるのか、そして地震に耐えることができる建物の構造の説明をうけました。その後、「紙ぶるる」というキットを使って紙の家を組み立て、手で揺らして家の揺れ方を観察しました。また、屋根におもりをつけたり、筋交いを入れたりすると、揺れ方がどうなるかを観察しました。

後半は、自主研究の進め方について説明を受けました。「身の回りのなぜ?どうして?」をノートに書き出し、それをもとに研究してみたいテーマを考えました。

第4回熊本高専熊本キャンパス会場(R2)

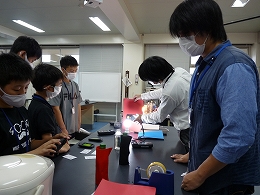

9月26日(土)開催の第4回高専ハカセ塾熊本キャンパス会場では、「災害時に役立つ電子工作」を実施しました。

災害時に困ることや、電子工作で出来ることについて意見を出し合った後、LEDや電圧などについて学習しました。その後の工作では、LEDを使った簡易的なライト・銅板と塩とアルミ板を重ねた乾電池・白色LEDライト・ゲルマニウムラジオを製作しました。短時間にいくつもの工作を行いましたが、全員全て作り終え、最後は工作したラジオでラジオ放送を聞くことができました。

第3回有明高専会場(R2)

9月26日 13:30~16:30(土)「真空と空気に関するワークショップ」

風船に入れた空気の重さを測定したり、中の空気を抜くことができる容器に、いろいろなものを入れ、中の空気を抜いてどうなるか観察しました。

その後、2人1組に分かれ、風船と段ボールを使ったワークショップを行い、最後にみんなの前で発表しました。

第2回有明高専会場(R2)

9月19日(土)13:30~16:30「いろいろな測定器に触れてみよう」

シニアメンターの講義の後、温度計と照度計、糖度計とpH計、金属探知機の3テーマに分かれ、それそれの測定器を使っていろいろなものを自由に測定しました。また、各自、測定・記録していく中での気づきを掘り下げて、クイズを作りました。

活動の最後に、みんなの前で分かったことや感想、クイズの出題を発表しました。

第4回熊本高専八代キャンパス会場(R2)

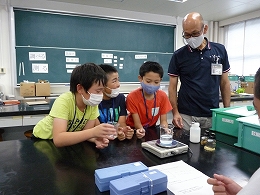

9月19日(土)開催の第4回高専ハカセ塾八代キャンパス会場では、コロナ禍も落ち着き始めたことから今年度初の対面での講座「霧箱による放射線の観察」を実施しました。

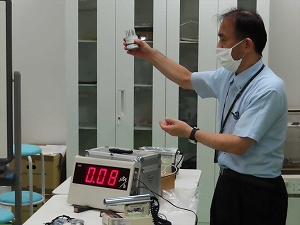

講義及び実験の指導は、生産システム工学系APグループの小田先生が担当しました。まずは、簡単に放射線の基礎を学習した後、グループでドライアイスを用いた霧箱による放射線の軌跡の観察を行いました。次に、実験室を移動し、日常にあるいろいろな物から出る放射線を測定しながらさらに放射線について学習し、研究室にある大型の霧箱で放射線の軌跡の観察も行いました。最後に、測定器を持って学内の放射線の測定を行いました。

講座後には、今回が対面での初めての実施でしたので、3名の社会人メンターの指導の下、各自の自由研究について直接対話しながら研究の指針を決めるともに、一部の受講生は予備実験も行いました。

第3回熊本高専熊本キャンパス会場(R2)

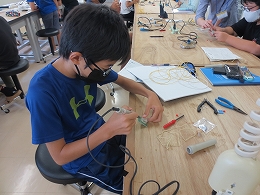

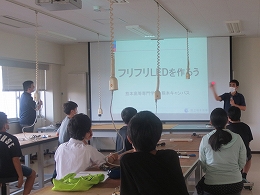

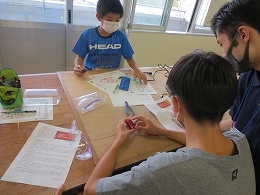

9月12日(土)開催の第3回高専ハカセ塾熊本キャンパス会場では、電子工作講座として「フリフリLED」を作りました。これは点滅するLEDを左右に振ると残像により文字が浮かび上がるというものです。

まず、電気やLEDについて学習し、さらに文字フォントの作り方について学習しました。その後、はんだ付けを行いフリフリLEDを作りました。はじめは難しそうでしたが、教員や学生メンターのサポートを受け、徐々に要領をつかみ、上手にはんだ付けができました。受講生は各自完成品をフリフリし、表示される文字を確認していました。

第2回熊本高専熊本キャンパス会場(R2)

トイドローンの飛行原理と、プログラミングに必要な装置・技術、プログラミングの方法等を学び、まずはScratchで簡単なプログラミングに取り組みました。その後トイドローンを操縦するプログラミング課題に挑戦し、実際にトイドローンを飛行させました。

第二段階受講生はオンラインで社会人メンターの先生方と研究打ち合わせを行いました。

第1回熊本高専熊本キャンパス会場開校式・始業式(R2)

8月29日(土)、熊本高専熊本キャンパスICTホールにて、令和2年度高専ハカセ塾熊本キャンパス会場の開校式を実施しました。

例年は4キャンパス合同で開校式を実施しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各キャンパスでの実施となりました。多数の応募の中から選抜された受講生、保護者、教職員等あわせて約50名が出席しました。受講生代表のあいさつでは小学6年生の原英子さんが高専ハカセ塾に対する意気込みを発表しました。

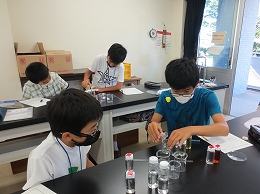

開校式に引き続き、第1回講座を実施しました。講座の前半はグループに分かれての自己紹介等のオリエンテーションを行いました。後半は実験室へ場所を移し、液体を混ぜ合わせる化学実験を行いました。受講生は、液体を混ぜ合わせた時の変化に驚いたり、もう一度やり直して反応を確認したりと、楽しく実験に取り組んでいました。