11月2日に有明高専で全日本小中学生ロボット選手権九州北部予選会(初開催)が開催されます(選手の募集は締め切りました)。

(改)2019ロボットフェスティバル九州北部地区予選会-1.jpg)

【九州北部予選会 概略 (チラシ) 】

・開催場所 有明高専第一体育館

・開催日時 2019年11月2日(土)10:00~15:00

・開催実施要項

別添1 小学生の部競技内容(外部リンク)

別添2 中学生の部競技内容(外部リンク)

・各部の上位2名が全国大会への参加できます。

キミの世界が変わる。キミが未来を変える。

11月2日に有明高専で全日本小中学生ロボット選手権九州北部予選会(初開催)が開催されます(選手の募集は締め切りました)。

(改)2019ロボットフェスティバル九州北部地区予選会-1.jpg)

【九州北部予選会 概略 (チラシ) 】

・開催場所 有明高専第一体育館

・開催日時 2019年11月2日(土)10:00~15:00

・開催実施要項

別添1 小学生の部競技内容(外部リンク)

別添2 中学生の部競技内容(外部リンク)

・各部の上位2名が全国大会への参加できます。

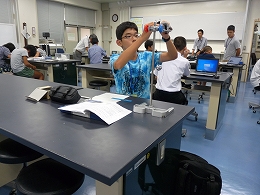

9月14日(土)開催の第11回高専ハカセ塾八代キャンパス会場では、Scratch (スクラッチ)を用いた「プログラミング講座」を実施しました。

講義及び実習の指導は、拠点化プロジェクト系情報セキュリティグループの村田先生が担当しました。プログラミングやScratch (スクラッチ)の簡単な説明の後に、講師の指示に従いながら、各自で猫や魚の絵を動かし、簡単なゲームも作成しました。ブロックによるプログラミングに慣れてくると、Web上にあるサンプルやチュートリアルを参考にして、さらに複雑な動きをするアニメーションやゲームの作成を行いました。

実習後には、2名の社会人メンターの指導の下、各自の自由研究の実験結果の確認とまとめも行いました。今回は、前々回に引き続き、拠点化プロジェクト系先端研究コアグループの二見先生が、分光器を用いた光の波長の測定の指導も行いました。

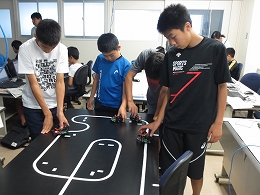

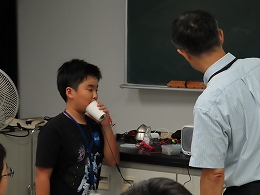

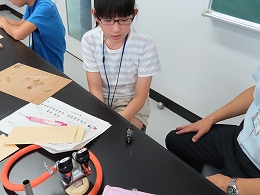

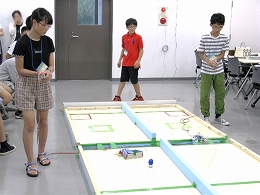

9月14日(土)第8回高専ハカセ塾熊本キャンパス会場では、ロボトレース競技に向けた学習をしました。

ロボトレース競技のルール、ロボトレーサの動作原理を学び、arduinoのプログラミング処理を経験しました。次回の講座で競技会を実施し、上位の受講生は九州地区大会に出場します。

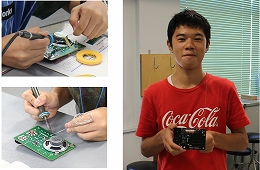

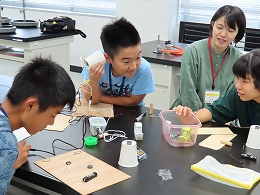

9月14日(土)、久留米高専において、「高専ハカセ塾」第8回目の授業を開催しました。

今回は、第一段階の受講生は多様経験型プログラムを、第二段階の受講生は自主プロジェクト型プログラムを実施しました。

多様経験型プログラムでは、電気電子工学科の教員を講師に迎え、「手作りラジオで電波を受信してみよう」と題して、身の回りの電波について学習し、実際にラジオを作りました。ラジオの組み立てでは細かい作業が続き、苦戦する受講生もいましたが、全員が完成させ、電波を受信することができました。

自主プロジェクト型プログラムでは、第二段階の受講生が、自分の研究テーマに必要なデータを検索して集め、まとめていきました。

.jpg)

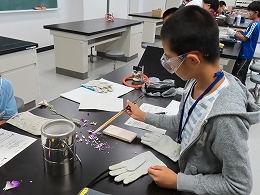

8月31日(土)開催の第10回高専ハカセ塾八代キャンパス会場では、電気や磁気の実験講座「電流と磁界の不思議な関係」を実施しました。

講義及び実験の指導は、リベラルアーツ系理数グループの磯谷先生が担当しました。電流と磁界の関係、電磁石、フレミングの法則などの説明とともに、モーターや発電機の原理の学習も行いました。学習した内容を元にクリップモーターやスピーカーの制作も行いました。最後にアルミパイプの中をゆっくり落ちるネオジム磁石を観察し、その原理についての考察も行いました。

実験講座の後には、2名の社会人メンターの指導の下、各自の課題研究の実験結果の確認とまとめを行いました。

8月31日(土)、久留米高専において、「高専ハカセ塾」第7回目の授業を開催しました。

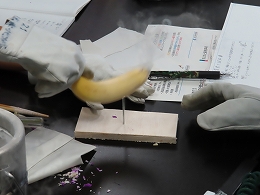

今回は、材料システム工学科の教員を講師に迎え、「金属を溶かして固めるぞ!!‐おもしろ『鋳造』体験‐」として、金属の性質や鋳造についての講義やアルミニウムの鋳造体験を行いました。

鋳造体験では、まず、作りたい形をイメージしてから発泡スチロールを加工し、それを砂に埋め込んで砂型を作ります。型どりがきちんとできないと出来上がりに反映されるため、受講生は、教員や学生メンターの助言を受けながら丁寧に作業を進めました。

800度ぐらいに加熱され、水のような液体となったアルミニウムが砂型に注ぎ込まれると、発泡スチロールは溶かされ、アルミニウムに置き換わっていきます。そして、冷えて固まると、自分が作った形がアルミニウムで再現されます。

受講生は、普段では体験できない、鋳物作りの工程と間近に接し、「ものづくり」にまた一つ関心を持ったようです。

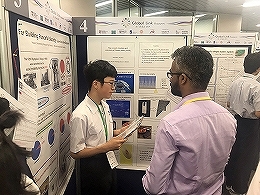

7月26日~28日、シンガポールで開催された中高生対象の国際コンテスト「Global Link Singapore(GLS)2019」に高専ハカセ塾の第二段階受講生4名が参加し、それぞれポスタ ー発表をしてきました。

参加者はアジア地域から集まった高校生がほとんどで、中学生は高専ハカセ塾生だけだったかもしれ ません。

交流会や特別講義、特別視察や自主研修、英語でのプレゼンなどを通じて、大きく成長できました。

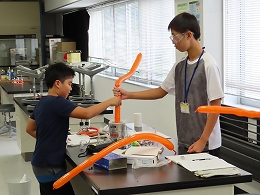

8月26日(月)開催の第9回高専ハカセ塾八代キャンパス会場では、液体窒素を用いた実験講座「冷たい世界を体験しよう!」を実施しました。

講義及び実験の指導は、拠点化プロジェクト系教育連携コアグループの東田先生が担当しました。物質の状態変化などを学習した後、液体窒素を用いて花やバナナなどを凍らせて物質の変化を調べました。次に、風船を液体窒素に入れて体積変化を観察する実験、酸素や二酸化炭素の状態変化の実験も行いました。各実験では、グループで実験結果を予想し、その利用を考えるなど、グループで協力して、議論しながら実験を行いました。

実験後には、社会人メンターの指導の下、各自の自由研究のまとめや追加実験も行いました。今回は、拠点化プロジェクト系先端研究コアグループの二見先生が、分光器を用いた光の波長の測定の指導も行いました。

8月24日(土)、久留米高専において、「高専ハカセ塾」第6回目の授業を開催しました。

前半は、高専ハカセ塾担当教員の研究紹介を行いました。受講生は、高専ハカセ塾の授業や教員の研究内容等を参考に自分の興味を整理し、研究テーマを選定します。

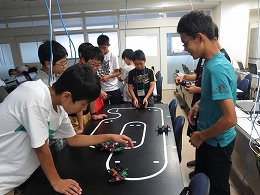

後半は、7月6日(土)の講座で製作したロボットを使って、「高専ロボット大会」を開催しました。4ブロックに分かれて対戦し、各ブロック1位の4名で優勝を決めるトーナメント制です。

大会前にはケーブルを延長してロボットを改良しましたが、ロボットが思い通りに動かなかったり、調子よく動いたりと操縦者は一喜一憂していました。

決勝戦では歓声が上がり、大いに盛り上がりました。

8月20日 13:30~16:30「自由研究・データ整理・まとめ」

講師より燃焼と爆発について説明があり、アルコールを使った燃焼実験をしました。燃焼は一度に燃えるものの量が多ければ爆発になってしまうので、制御することが大切であることを学びました。

その後、自主プロジェクト型プログラムとして、自由研究のテーマに沿って、実験を行ったり、調べたりしました。学校に夏休みの自由研究として提出する受講生は研究のまとめを行っていました。