10月26日(土)、熊本キャンパス会場にて第12回高専ハカセ塾を実施しました。今回は、第29回マイクロマウス九州地区大会に参加・見学後、人工知能と脳に関する講義がありました。

マイクロマウス九州地区大会のロボトレース競技に、高専ハカセ塾で実施した予選の上位3名が参加しました。見事2名が完走し、特別賞を獲得しました。その他の受講生も、工夫の凝らされたロボットの走りを興味深く見学しました。

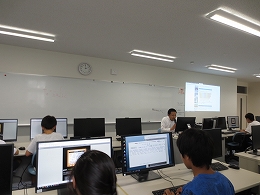

後半の講義では、人工知能について学習し、実際にWebサイトで手書き数字を認識する様子も体験しました。

投稿者: Tanaka

第11回久留米高専会場(R1)

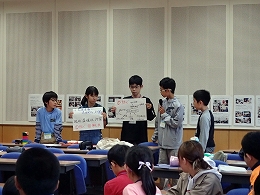

10月19日(土)、久留米高専において、「高専ハカセ塾」第11回目の授業を開催しました。

今回は、自主プロジェクト型プログラムとして、自由研究のテーマについて、①背景を調べること、②質問を考えること、をポイントとして研究を進めました。

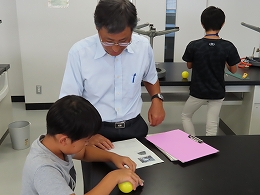

それぞれの研究テーマに沿って、教員や社会人メンターの助言を受けながら、各自、パソコンや図書館の資料を使って必要な情報を収集し、時折受講生同士で話し合いながら自分のテーマを整理していきました。

意欲的に取り組む受講生が多く、12月に開催予定の研究成果発表会が楽しみです。

第11回熊本高専熊本キャンパス(R1)

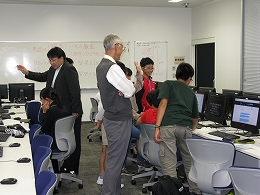

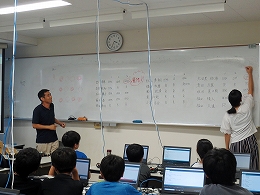

10月19日(土)、熊本キャンパス会場にて第11回高専ハカセ塾を実施しました。今回は、プログラミング言語pythonを用いた複雑ネットワーク分析について学習しました。

キーボード入力のタイピング練習では盛り上がりました。

第13回有明高専会場(R1)

10月19日 13:30~16:30「ロボット組立・リハーサル」

11月2日に開催される、きのくにロボットフェスティバル2019 全日本小中学生ロボット選手権九州北部地区予選会に出場するため、予選会で使用するロボットの組立と改造を行いました。

前回に引き続き、一般公募の応募者も加わり、普段より大人数の講座となりました。

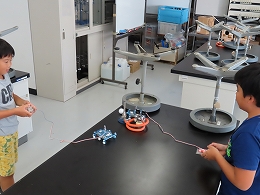

今回はキット組み立てと改造が難しい中学生もロボットの改造が終わった人が出始め、実際に競技フィールドでリハーサルを行いました。小学生は前回の講座から更に改造を加えている人もいて、ミッションコンプリートまでのタイムを縮めるよう工夫を凝らしていました。

第14回熊本高専八代キャンパス会場(R1)

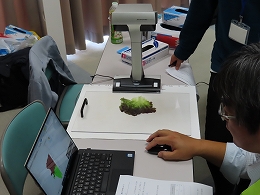

10月19日(土)開催の第14回高専ハカセ塾八代キャンパス会場は、昨年に引き続きアグリライト研究所に御協力頂き、植物と光に関する講義及び実習を実施しました。講座は、みなまた環境テクノセンター内のアグリライト研究所ラボで行なわれ、小学5年生から中学3年生までの受講生12名及び学生メンター等総勢21名が参加しました。

はじめにアグリライト研究所の園山様、岩谷様、北野様の3名の方から、植物への光を利用した研究内容、ドローン空撮や多点カメラでの植物評価の実施例、今回の実習体験の説明等について説明いただきました。その後、2種の光環境(白色及び白色+紫外線)で生育したサニーレタスを実際に収穫し、重さや葉の数を計測するとともに、スキャナーを使った色づきの計測も行い、紫外線による植物の色づきの変化に関してレポートにまとめました。

受講生は、日頃受講できない講義や実習に積極的に参加し、楽しみながら学習をすることができました。

第10回熊本高専熊本キャンパス会場(R1)

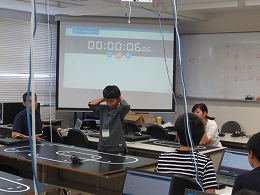

10月5日(土)第10回高専ハカセ塾熊本キャンパス会場では、前回に引き続き、ロボトレース競技に向けた学習をしました。

講座の前半は、各自ロボットの調整を行いました。なかなか思うような調整ができず、何度も試走を繰り返し、時間ギリギリまで熱心に取り組んでいました。講座の後半は、競技会を行いました。コンマ秒単位で競い合う白熱した競技となり、大変盛り上がりました。

競技の上位4名は10月26日(土)の第29回マイクロマウス九州地区大会に参加します。

第13回熊本高専八代キャンパス会場(R1)

10月5日(土)開催の第13回高専ハカセ塾八代キャンパス会場では、「きのくにロボットフェスティバル2019全日本小中学生ロボット選手権」九州北部予選(有明高専で実施)への出場に向けて、小中学生に分かれて、各部門のロボットの組み立てを行いました。

各自で説明書を見ながら作成し、わからないところは受講生同士で教え合ったり、メンターや教員に尋ねたりして、それぞれのロボットを組み立てました。小学生用のロボットの組み立ては時間内に終わり、競技に向けた改造についても、他の受講生と相談しながら取り組みました。11月2日(土)の予選会に向けて、今後は競技コートを利用した練習を行っていく予定です。

また、ロボット組立終了後、社会人メンターの指導により、受講生各自が進める自由研究の進行状況についても確認を行いました。

第12回有明高専会場(R1)

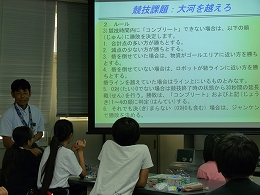

10月5日 13:30~16:30「ロボット組立・リハーサル」

11月2日に開催される、きのくにロボットフェスティバル2019 全日本小中学生ロボット選手権九州北部地区予選会に出場するため、選手権で使用するロボットの組立と改造を行いました。

ルール説明を聞いた後、各自ロボットの組み立てや改造に真剣に取り組んでいました。

小学生のうち、ロボットの改造が終わった人は、実際にフィールドでリハーサルを行い、改造を繰り返していました。

中学生はロボットの組み立てや改造が難しいようで、今回の講座では実際にリハーサルを行うまでには至りませんでした。

第10回久留米高専会場(R1)

9月28日(土)、久留米高専において、「高専ハカセ塾」第10回目の授業を開催しました。

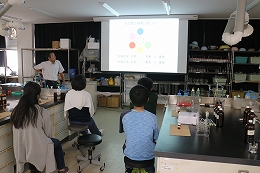

今回は、生物応用化学科の教員を講師に迎え、「色と光の化学-色素の合成」と題して、色と光の性質についての2つの実験を行いました。

前半は、色素の合成実験を行い、2種類の試薬を混ぜ合わせ、加熱して化合物を作り、物質の構造のわずかな違いにより発色が変わることを確認しました。

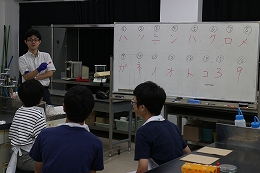

講座の後半では、化合物の発光実験を行いました。科学捜査で使われている「ルミノール反応」により文字を浮かび上がらせる実験で、犯人に消されてしまったダイイングメッセージを解読しました。受講生は、名探偵さながらに楽しく実験を行い、色と光の性質を学ぶとともに、化学や生物学が、科学捜査の分野で自分達の安心安全な生活に活かされていることを実感したようです。

色素についての講義

色素合成の実験

血液鑑定の実験

ルミノール反応で

ダイイングメッセージを解読

4キャンパス合同研修

9月21日(土)、3高専4キャンパス合同で1泊2日の研修を予定していましたが、台風の接近のため予定を短縮し、日帰りで実施しました。

午前中は御船町恐竜博物館で特別展「肉食恐竜~ミフネリュウ発見から40年」と常設展を見学しました。午後は熊本高専八代キャンパスに移動し、第二段階受講生による研究紹介、グローバルリンクシンガポールの参加報告、SDGsに関するグループワークなどを行いました。

各会場の受講生とメンター、スタッフが交流できる貴重な場となりました。